di Gianmaria Tammaro

Il provino con Carlo Mazzacurati, l’incontro con Alex Infascelli, l’importanza di dare a ciò che proviamo un nome. E poi il teatro, la sfida costante della recitazione, il trasferimento da Padova a Roma, la scoperta di essere genitori e la consapevolezza di avere delle responsabilità. L’intervista.

Pierpaolo Spollon ha dovuto imparare presto a farsi carico delle sue responsabilità. Si è trasferito a Roma quando aveva appena 19 anni, lasciando i suoi genitori e la sua casa. Ha cominciato a lavorare subito, mi dice, come cameriere. Intanto studiava al Centro Sperimentale e faceva provini. Gli ci è voluto un po’ per capire che la recitazione era la sua strada. Dopo aver fallito un provino con Carlo Mazzacurati, era pronto a lasciar perdere. Poi, però, è arrivata una telefonata per una miniserie di Alex Infascelli.

Oggi Spollon si divide tra tv, cinema e teatro. Il suo prossimo progetto, Hotel Costiera, arriverà su Prime Video il 24 settembre. Più volte parla di consapevolezza e di cambiamento. E più volte mi dice che è importante riuscire a dare un nome a ciò che si prova: è un punto di svolta per i ragazzi. Non riesce a liberarsi del senso di colpa, mi confessa: è sempre con lui, nella forma di una macchinina che ha rubato quando era poco più che un bambino e andava ancora all’asilo. Recitare, mi spiega, significa studiare costantemente, lavorare tanto con il corpo quanto con i sentimenti ed essere sempre pronti.

Partiamo da Quel che provo dir non so. Come nasce questo spettacolo teatrale?

«Tre o quattro anni fa, ho letto un articolo di una sociologa che raccontava che la depressione giovanile non era un argomento di primaria importanza. E diceva che il 70% dei casi di depressione dipendeva dall’incapacità dei ragazzi di capire le emozioni che provavano e che, quindi, nascevano dentro di loro. E questa cosa per me, che ho avuto la fortuna di avere due genitori, soprattutto mia madre, molto attenti alle mie emozioni e a quello che ne consegue mi ha colpito. Da lì ho iniziato a studiare l’argomento; non riuscivo a darmi pace, non mi spiegavo come fosse possibile non conoscere qualcosa che nasce dentro di noi. E ho finito per scoperchiare il vaso di Pandora».

E che cosa hai capito?

«Che è veramente la prima cosa su cui focalizzarsi in questo periodo. Le istituzioni, finalmente, se ne stanno occupando. Non c’è un solo colpevole; l’utilizzo spasmodico dei cellulari ha indubbiamente avuto un effetto e aumentato le distanze. Mi sono chiesto che cosa potessi fare. Ero appena diventato padre. E ho pensato a uno spettacolo rivolto ai ragazzi e, soprattutto, alle mamme dei ragazzi. E così è nato Quel che provo dir non so che è uno spettacolo che parla di emozioni, della difficoltà che abbiamo nel capirle, nel metabolizzarle, nel parlarne, e che dà qualche consiglio su come affrontarle».

Essere padre è uno dei temi portanti di Come fratelli, l’ultimo film a cui hai lavorato. Come si capisce di essere diventati genitori? Al di là, chiaramente, del momento in cui nascono i figli.

«È una delle cose che inserirò nello spettacolo dell’anno prossimo, uno spettacolo che parlerà della differenza che c’è tra la figura del padre di oggi, per come la viviamo noi, e la figura del padre della generazione dei nostri genitori. Ci ho sempre riflettuto, sai? All’inizio, quando è nato il mio primo figlio, non ero padre. Per la legge sì, certo. Ma non mi sentivo padre».

Quando ti sei sentito padre, allora?

«Quando ho finalmente capito che quella vita dipendeva da me, che ora avevo qualcun altro di cui prendermi cura. Ci sono tanti padri, lì fuori, che non hanno ancora capito di essere padri. Non è una cosa che si vive nello stesso modo in cui si viveva una volta. Quando è nato mio figlio, andavo avanti e indietro; lavoravo moltissimo. Provavo a passare ogni momento libero con lui, ma mi ci è voluto un po’, almeno un anno e mezzo, per dirmi: attenzione, non è più come prima. Io sono fatto così; ho bisogno di prendermi del tempo per arrivare alle cose. Però, ecco, ci arrivo (ride, ndr)».

I genitori, nel cinema, vengono raccontati sempre in un certo modo: quasi tagliati con l’accetta.

«E Come fratelli è un po’ un’eccezione in questo senso. Non è un film che piange, che si abbandona al dolore; è un film che fa i conti con la paternità. I due protagonisti sono giovani. E anche questo è un tema di cui bisognerebbe parlare. I trent’anni di oggi non sono i trent’anni dei miei genitori o dei miei nonni, che diventavano adulti molto prima. I trentenni di oggi sono come dei ragazzini. Non sempre sono completamente autosufficienti. Ed è di questo che si parla in Come fratelli. Io e Francesco (Centorame, ndr) siamo padri ed è stato quasi terapeutico lavorare al film».

Che cosa ricordi del provino per La giusta distanza di Carlo Mazzacurati?

«Ero un ragazzino assolutamente inconsapevole di quello che stava facendo. Ricordo tutto: è un momento kafkiano per me, indimenticabile; c’è stata come una metamorfosi. Ricordo che avevo rubato la macchina di mia nonna per andarci. E mi ricordo come mi ero tagliato i capelli, l’attenzione di mia madre per i vestiti e ovviamente l’imbarazzo che provavo. Era il mio primo provino. Ricordo perfino quello che secondo me ho sbagliato. È stato un momento, come li chiama Alessandro Baricco, “Fosbury”: dopo che è passato, niente è stato più come prima. Non avevo mai pensato di poter far parte di un film. La possibilità che mi ha dato uno dei registi più poetici e bravi che abbiamo avuto in Italia mi ha profondamente cambiato».

Che cosa ricordi in particolare di Mazzacurati?

«Io ho avuto a che fare molto di più con la sua compagna; il mio è stato uno dei primi provini. Stiamo parlando di un regista straordinario, che è sempre stato un po’ sottovalutato. Ce ne renderemo conto tra qualche anno, quando, come al solito, sarà troppo tardi. Per me Mazzacurati non ricopre il posto che merita all’interno dell’immaginario delle persone. Tra gli addetti ai lavori, per carità, è già un grande. Mazzacurati aveva una sua riconoscibilità, una sua firma: quando vedi uno dei film che ha diretto, sai immediatamente che è suo. Oggi ci manca un po’ un regista come lui, con quella visione e quella sensibilità».

Quel provino andato male, però, è stata la tua occasione per incontrare una persona fondamentale per la tua carriera: Alex Infascelli.

«Dopo quasi un anno e mezzo, mi ero convinto di non essere tagliato per questo mondo; mi ero detto di lasciar perdere. Un giorno, però, mentre stavo giocando alla Playstation con un amico, ho ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto; mi proponevano di fare un provino per la miniserie di Infascelli, che io all’epoca non conoscevo minimamente. E questa volta ho avuto tutto un altro spirito».

Com’è andata?

«Mi ricordo che ero a Trieste, dove non sarei mai potuto andare da solo partendo da Padova, con mio padre. Eravamo al bar di fronte all’edificio dove si sarebbe tenuto il provino. Quando ho visto Infascelli passare, ho pensato: adesso vengo su e ti faccio vedere di che cosa sono capace; ti stupisco talmente tanto che mi prendi. Stavo provando ad autoconvincermi».

Direi che ha funzionato.

«Alla fine sì, ho vinto il provino».

A che cosa stavi giocando alla Playstation quando hai ricevuto la telefonata?

«Con buone probabilità a FIFA».

Tu hai lavorato, e lavori tuttora, moltissimo in televisione. Sei anche in Hotel Costiera, la nuova serie di Prime Video. Che differenze ci sono tra grande e piccolo schermo per un attore? E non mi riferisco solamente all’impegno richiesto: parlo del tempo a disposizione per lavorare ai personaggi.

«Quando lavori a una serie tv, la sceneggiatura ti arriva, nel migliore dei casi, due o tre settimane prima. E in queste due o tre settimane devi creare un personaggio credibile. Pensa a DOC: devi studiare un personaggio che sarà presente in sedici episodi. Sedici episodi che, per inciso, sono lunghi come una mezza dozzina di film e che vanno girati in un tempo che solitamente non basterebbe nemmeno per un unico film. E in Italia, intendiamoci, siamo abbastanza veloci. Abbiamo tra i cinque e i sei mesi. Per DOC, arriviamo a girare almeno dieci, dodici minuti definitivi al giorno. Per un film, si girano al massimo due minuti».

Per un attore che tipo di esperienza è?

«Da una parte è alienante, non te lo nascondo, dall’altra è estremamente formativa, perché impari a prestare attenzione alle cose più piccole: posizioni, gesti, parole. DOC è una palestra pazzesca. Devi arrivarci preparato e puntuale. Non c’è tempo per sbagliare, e quindi anche l’improvvisazione va inserita con una certa cura. Mi piacerebbe venisse specificato, alla fine di un film o di una serie, in quanto tempo vengono girati».

Che tipo di coraggio è stato quello che hai avuto quando, poco più che diciottenne, hai deciso di trasferirti a Roma?

«Il coraggio di chi è giovane e inconsapevole. Non ero convinto; stavo facendo il film di Emanuele Crialese, Terraferma, però non mi sentivo così sicuro. Mi ricordo che stavo parlando con un collega, Filippo Scarafia, e mi ricordavo la sua convinzione nel voler fare questo mestiere. Quando mi ha detto che andava a Roma per studiare, ci sono andato anche io. È stata una scelta improvvisa, dalla domenica al lunedì, ma è sempre stato così con tutte le cose più belle che ho fatto: mi sono buttato. Non è stato niente di studiato; è stato un gesto di stomaco, istintivo. Nel peggiore dei casi, sarei tornato a casa».

Quando si capisce di non essere più semplicemente figli?

«Io credo di averlo capito proprio quando ho deciso di andare a Roma. E non solo per la distanza fisica, ma pure per le responsabilità di cui mi sono fatto carico. Finché si vive a casa con i propri genitori, c’è una percezione completamente diversa. Il momento del distacco, voluto o obbligato che sia, è il momento in cui capisci che è importante affrontare il mondo con le tue sole forze».

I tuoi genitori ti hanno aiutato?

«Sì, certo, ma non così tanto. Io avevo messo da parte dei soldi prima di partire. Quando sono arrivato a Roma ho cominciato a lavorare subito. Avevo 19 anni. E sono sempre stato autosufficiente sotto questo punto di vista. Mi ricordo che quando veniva a trovarmi la mia compagna mi lasciava sul comodino cento euro per aiutarmi. Le facevo tenerezza (ride, ndr)».

È stato difficile?

«Non mi è mai mancato niente. Non vivevo in condizioni assurde. Facevo il cameriere, mi mantenevo, pagavo l’affitto e andavo al Centro Sperimentale. Arrivi a un punto in cui capisci di doverti impegnare per riuscire e farti notare, ed è una cosa che voglio insegnare anche ai miei figli. Già adesso, credimi, provo ad abituarli alla noia».

In che senso?

«Ogni tanto dico che non abbiamo niente da fare e che sta a loro inventare qualcosa. Per un periodo, li riempivo di giochi. Forse era un modo per accontentare il bambino che vive dentro di me e che, in qualche modo, voleva recuperare il tempo perduto. Adesso però non faccio così; ogni volta che compro un nuovo gioco, so di togliere un pezzo alla loro fantasia e creatività».

Dove nasce l’emozione?

«Abbiamo tutti una piccola ghiandola all’interno del nostro cervello che si chiama amigdala ed è lì che nascono le emozioni. Già questo ci dà una certa consapevolezza. È fondamentale dare un nome alle cose, ed è fondamentale dare un nome a ciò che proviamo. De La Rochefoucauld diceva che le persone non si sarebbero mai potute innamorare se prima non avessero sentito parlare di amore».

E questo che cosa significa?

«Significa che se non parliamo delle emozioni ai ragazzi non sapranno riconoscerle. E poi, proprio come linguaggio, non sappiamo distinguere tra le varie sfumature di ciò che proviamo. Nel mondo, invece, esistono dei nomi precisi. Siamo fatti di emozioni ed è praticamente impossibile allontanare ciò che proviamo da ciò che siamo. Non possiamo separare le due cose. Non possiamo dividere il corpo dalle emozioni. Le emozioni non nascono; sono già dentro di noi. Ciò che conta è saperle riconoscere, è saper dare loro un nome».

Qual è l’emozione con cui è più difficile convivere?

«Per la mia esperienza ti dico il senso di colpa».

Perché?

«Perché il senso di colpa è infimo: è quello che ti fa diventare o meno un’altra persona, che ti influenza a fondo. In questo periodo sto studiando molto e sto leggendo testi di fisica quantistica e altri che parlano dei cambiamenti del nostro corpo, che ogni sette anni è quasi completamente nuovo. Ecco, una scelta che prendi può condizionarti e trasformarti in qualcun altro».

Ma perché il senso di colpa, come dici tu, è “infimo”?

«Perché ti pone sempre davanti a una scelta e ti costringe, talvolta – credimi – letteralmente, a cambiare. Il senso di colpa mi perseguita da quando ero bambino, da quando ho rubato una macchinina all’asilo».

Che fine ha fatto quella macchinina?

«Ce l’ho con me. Non la lascio mai a casa, mai. Proprio come non lascio mai a casa il senso di colpa».

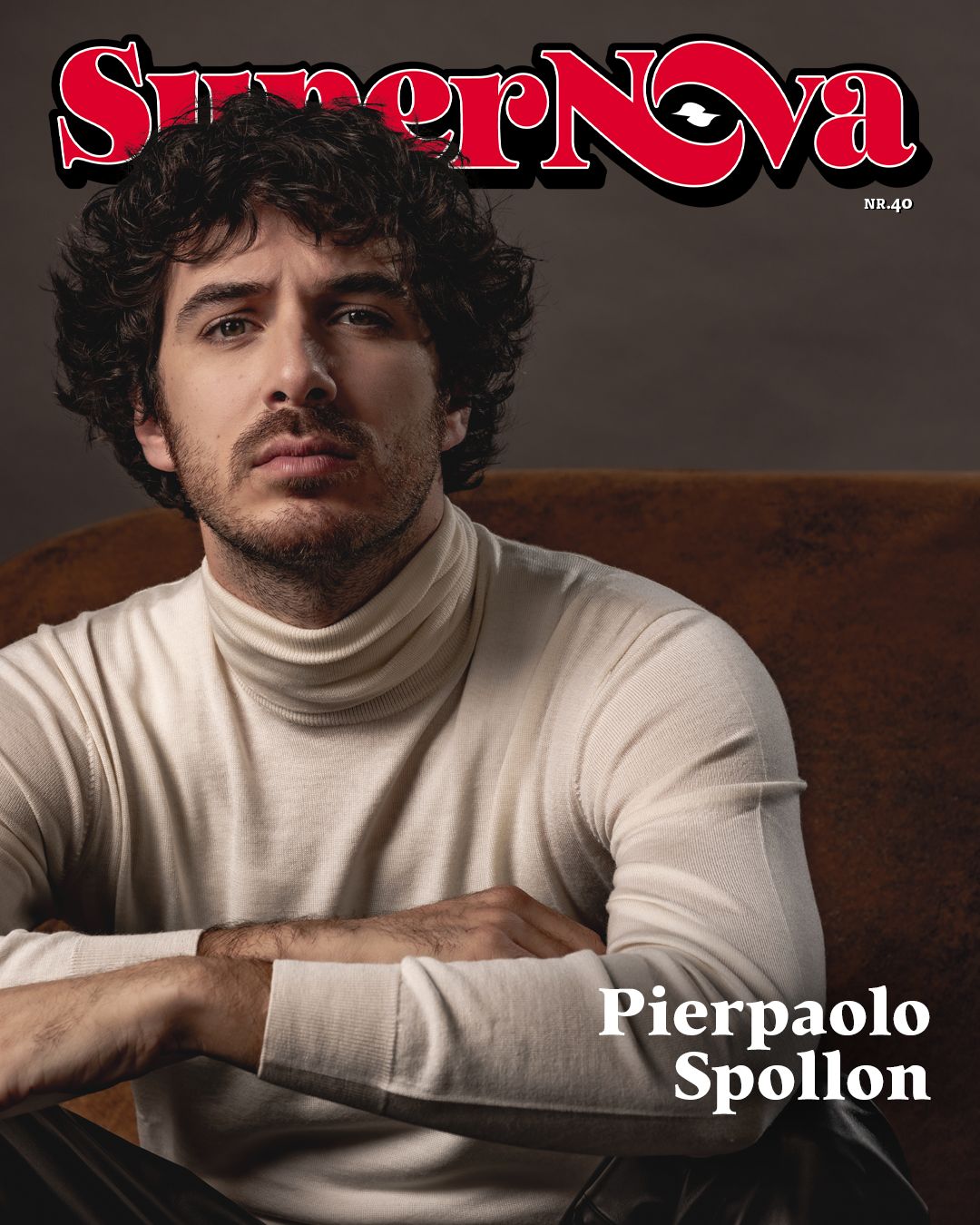

Foto di Fabrizio Cestari. Stylist: Valeria Palombo. Grooming: Emanuela Di Giammarco. Grafica di Martina Grillanti.