di Gianmaria Tammaro

Nel 1988 usciva per la prima volta al cinema il capolavoro di Isao Takahata. Dal 18 al 24 settembre Lucky Red lo riporta in sala sia in versione originale che con un nuovo adattamento italiano. L’approfondimento.

La storia de La tomba delle lucciole (al cinema dal 18 al 24 settembre con Lucky Red, sia in lingua originale che con un nuovo adattamento) coincide con uno dei momenti più importanti – decisivi, anzi – del percorso dello Studio Ghibli. Non si tratta solo del primo film diretto da Isao Takahata all’interno di quella che, all’epoca, era ancora una nuova realtà (lo Studio Ghibli è stato fondato ufficialmente nel 1985; La tomba delle lucciole è uscito al cinema nel 1988), ma è stato anche uno dei due film (l’altro è Il mio vicino Totoro di Hayao Miyazaki) che hanno costretto lo Studio Ghibli a evolversi e a fare fronte contemporaneamente allo sviluppo di titoli tra loro totalmente diversi (anche se, e questo va detto, condividono un tema comune).

Partiamo dall’inizio. Il primo ad avere l’idea di lavorare a un film come La tomba delle lucciole, ambientato cioè durante la guerra, con bambini come protagonisti, non fu Takahata, ma Hideo Ogata, ex-caporedattore della rivista Animage e produttore. Come racconta Toshio Suzuki ne I geni dello Studio Ghibli, in Italia pubblicato da Dynit, Ogata espresse il suo desiderio a Takahata in modo piuttosto esplicito: «Signor Takahata, c’è una cosa che vorrei che creasse assolutamente. Quando ero bambino, c’era la guerra ed erano tempi duri. Però, una volta finita, mentre tutti gli adulti avevano perso la fiducia in loro stessi, i più piccoli erano pieni di vita. Le andrebbe di realizzare un film del genere?» Takahata, sempre secondo la testimonianza di Suzuki, rispose in maniera altrettanto chiara: «Potrebbe essere un progetto interessante».

Fu a quel punto che Takahata e Suzuki si misero alla ricerca di un’opera su cui basare il film e da utilizzare come riferimento nel corso della lavorazione. All’inizio la loro scelta cadde su Nihon hashitta shōnetachi di Hayao Murakami, pubblicato nel 1985 (in italiano I ragazzi che corsero per il Giappone), che racconta la storia di un orfano nella Tokyo del dopoguerra. Farne un lungometraggio, però, fu praticamente impossibile. E alla fine Takahata e Suzuki preferirono concentrarsi su un altro testo, La tomba delle lucciole appunto, di Akiyuki Nosaka (Takahata e Suzuki ci pensarono grazie alla fascetta che accompagnava il libro di Murakami, firmata dallo stesso Nosaka). Prima di diventare un film, il libro de La tomba delle lucciole era stato serializzato sulla rivista All Yomimono nel 1967. E già all’epoca a Suzuki venne in mente l’idea di adattarlo in un film.

La produzione de La tomba delle lucciole cominciò nel gennaio del 1987, quasi un anno prima dalla sua uscita, dopo diversi rallentamenti e rinvii. La tomba delle lucciole era stato pensato per affiancare Il mio vicino Totoro, che per la Tokuma Shoten, co-fondatrice dello Studio Ghibli, non era sufficientemente ricco e incisivo come Nausicaä della Valle del Vento. Paradossalmente, però, La tomba delle lucciole si rivelò essere un’ulteriore sfida: era un film profondamente drammatico e nel titolo conteneva la parola “tomba”, una cosa che in Giappone non era così usuale. La produzione e la pre-produzione andarono avanti grazie al coinvolgimento diretto della Shinchōsha, la casa editrice del libro di Nosaka.

A parte il lavoro di Isao Takahata e di Nizo Yamamoto, l’art director, fu fondamentale il contributo di Yoshifumi Kondō, il direttore delle animazioni. Nell’opera originale, è evidente la voglia di Nosaka – dice Suzuki ne I geni dello Studio Ghibli – di espiare la propria colpa per la morte per malnutrizione delle sue sorelle (il libro è in parte autobiografico). Ma Takahata si espresse subito contro l’idea di fare un’opera «piena di autocommiserazione». Un altro momento particolarmente significativo dello sviluppo de La tomba delle lucciole fu il doppiaggio. Per il ruolo di Setsuko, che nel film ha quattro anni, venne coinvolta Ayano Shiraishi, che all’epoca aveva invece cinque anni. Visto che non poteva leggere, le battute le venivano ripetute dal direttore di doppiaggio. E visto che Takahata voleva ottenere il massimo dalle interpretazioni degli altri doppiatori, Shiraishi venne registrata per prima. In questo modo, gli altri doppiatori poterono ascoltare la sua voce e basarsi su di essa.

La tomba delle lucciole è sempre stato apprezzato dalla critica e dal pubblico. Per la sua drammaticità, per l’intensità con cui racconta la sua storia (due orfani che devono sopravvivere nel Giappone della seconda guerra mondiale e che vengono ignorati e lasciati a sé stessi dagli adulti); per la straordinaria ricercatezza artistica di Takahata (quando il film arrivò in sala, però, era “incompleto”: due scene, infatti, erano state lasciate in bianco e nero). La tomba delle lucciole uscì al cinema con Il mio vicino Totoro, decisione che fece perdere molti soldi allo Studio Ghibli (anziché pagare per vedere due film, le persone dovevano acquistare un solo biglietto). E inizialmente venne poco pubblicizzato per la sua crudezza. Ciò nonostante, però, ottenne un enorme successo in Giappone.

Raccontare la guerra in questo modo, non nascondendone la brutalità ma anzi sottolineando le contraddizioni della società, era qualcosa di controverso e nuovo, soprattutto se consideriamo i lungometraggi animati. Takahata, poi, non voleva limitarsi a parlare del passato; voleva creare un legame evidente – e l’ultima scena de La tomba delle lucciole lo dimostra – con il presente. Takahata non aveva alcuna intenzione di esaltare il protagonista del film, Seita; ne voleva, al contrario, cogliere le varie sfumature caratteriali e le perplessità. A causa delle difficoltà di vivere insieme con la zia dopo la morte della madre durante i bombardamenti, Seita decide di trasferirsi altrove, in strada, insieme alla sorella più piccola. Ed è questa decisione, dice Takahata, che segnerà in modo definitivo il loro destino.

C’è un cortocircuito evidente: a un bambino viene chiesto di prendere una scelta come se fosse un uomo adulto e di convivere con quella scelta. E gli uomini e le donne più grandi, che invece dovrebbero prendersi cura di lui e di sua sorella, dove sono? In questa assenza e nel peso di cui vengono caricate le nuove generazioni, Takahata ha visto sempre un punto in comune con il presente (con il presente, intendiamoci, della fine degli anni Ottanta: tra boom economico, abusi edilizi e un’occidentalizzazione profonda del paese). La tomba delle lucciole, in questo senso, si presenta come una riflessione attualissima ed estremamente potente su ciò che il Giappone, dopo la seconda guerra mondiale, è diventato, sull’ipocrisia che attanaglia e avvolge la società; sui paradossi costanti che dividono le persone e che, con il tempo, non sono stati minimamente superati.

Ne La tomba delle lucciole, resiste anche una dimensione più delicata e concreta, vicina, per molti versi, a una certa idea di neorealismo (Takahata non ha mai nascosto la sua passione per il cinema straniero, in particolare per quello francese, e la sua intenzione di andare oltre determinati luoghi comuni giapponesi). C’è pure un’impostazione più onirica, che gioca con i flashback e con i ricordi del protagonista e che cerca, in qualche modo, di ritagliare uno spazio preciso per la sensibilità dei bambini. È come aveva detto Ogata di Animage: mentre gli adulti sono confusi e si chiudono a riccio nella loro disperazione, i più piccoli provano, nonostante tutto, a essere felici. E credono davvero di poter stare bene.

Hanno ragione Andrea Fontana e Enrico Azzano quando nel loro saggio Studio Ghibli. L’animazione utopica e meravigliosa di Miyazaki e Takahata parlano di un film che è «un affronto, un azzardo, una provocazione». Commercialmente e produttivamente è evidente: La tomba delle lucciole è rischioso sotto diversi punti di vista, e quando arriva il momento di pubblicizzarlo, o comunque di raccontarlo al pubblico e agli addetti ai lavori, diventa difficile dargli il giusto risalto. La provocazione, invece, sta nel suo farsi carico di messaggi politici e sociali, nel ritrarre senza alcuna mediazione una verità che per molti giapponesi – e, più in generale, per molte persone di tutto il mondo – resta attuale: la guerra e le sue ferocissime conseguenze (non è un caso se Lucky Red ha scelto l’ottantesimo anniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki per riportare La tomba delle lucciole in sala).

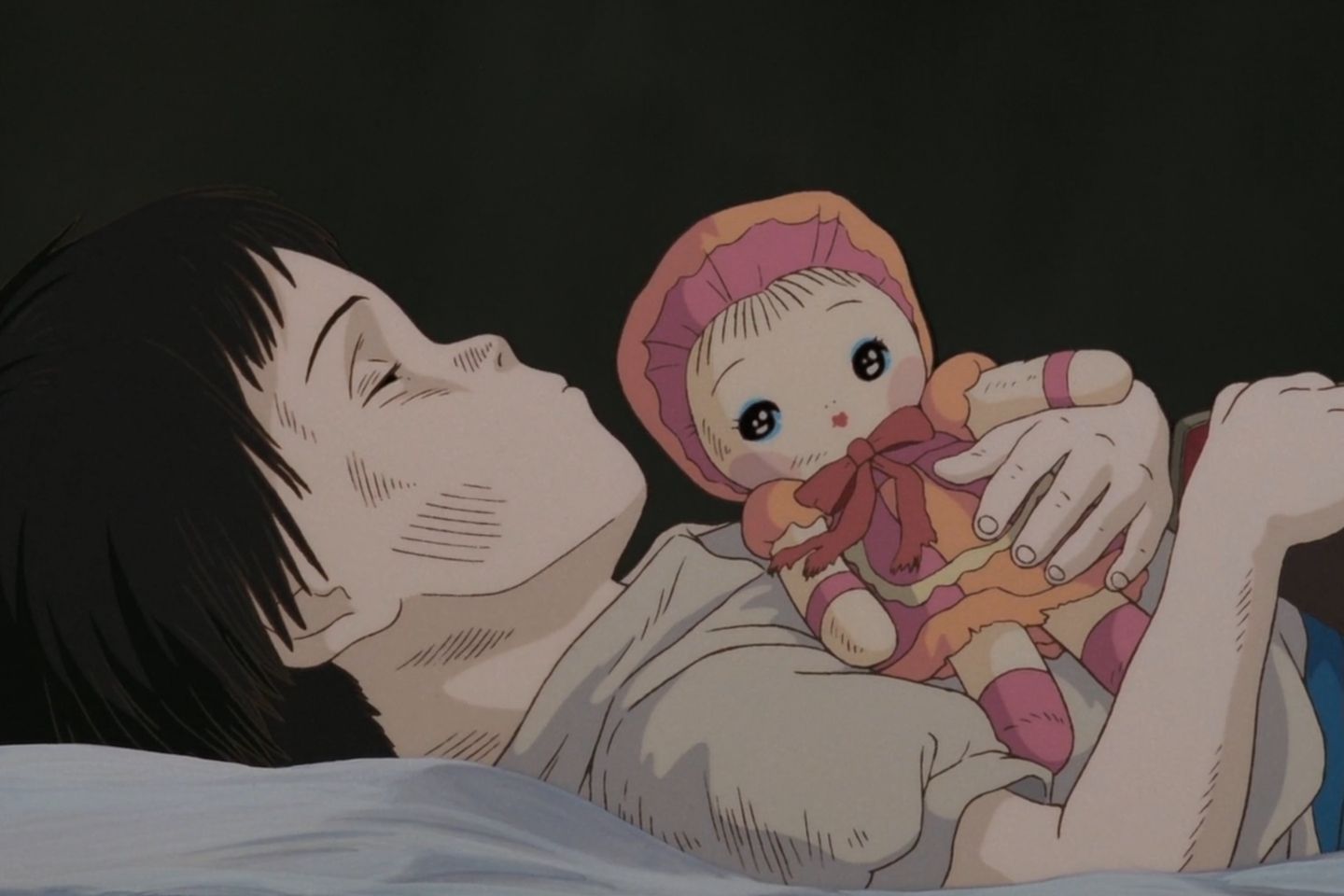

Il modo in cui Setsuko dimagrisce e si assottiglia, l’atmosfera che avvolge le città; la povertà assoluta, la fame, la malattia; il terrore costante dei bombardamenti, la polvere di ossa che ricopre il terreno: sono tutti elementi centralissimi all’interno del racconto de La tomba delle lucciole, che – cosa ancora più “rivoluzionaria” per un lungometraggio animato dell’epoca – non cerca mai il compromesso di un lieto fine. Parte esattamente da ciò che sappiamo, e cioè dalla morte. I due fantasmi che compaiono in una quasi bicromia sono una sorta di promemoria: di ciò che è stato e che può essere nuovamente; di ciò che è successo davanti ai nostri occhi e che non abbiamo fatto quasi niente per impedire (che è diverso, ovviamente, dall’impegnarsi perché finisca); del dolore e della sofferenza che non sono mai andati via ma che, al massimo, hanno cambiato forma e nome. Facendosi più subdoli e meschini.

La tomba delle lucciole è un capolavoro, e lo è per innumerevoli ragioni. Alcune le abbiamo già citate: il lavoro dello Studio sulle animazioni e sui design, la visione di Takahata, la sua regia; il modo – poco mediato ed estremamente diretto – in cui vengono messe in scena determinate situazioni. Soprattutto, però, La tomba delle lucciole è un capolavoro per la sua universalità. Tanto temporale quanto contenutistica. È un film che è uscito quasi quarant’anni fa, eppure conserva ancora la stessa forza e la stessa brillantezza narrativa. Non è retorico; non è approssimativo. È una fiaba nera, che non prova minimamente a nascondersi o ad addolcire la verità. La abbraccia con decisione, facendola sua.

Fonti: I geni dello Studio Ghibli di Toshio Suzuki, Dynit; La storia dello Studio Ghibli, Dynit; Studio Ghibli. L’animazione utopica e meravigliosa di Miyazaki e Takahata, Andrea Fontana e Enrico Azzano, Edizioni Bietti.